MEDICINA - IL CORPO UMANO - SISTEMI ESCRETORI

ESEMPI DI SISTEMI ESCRETORI

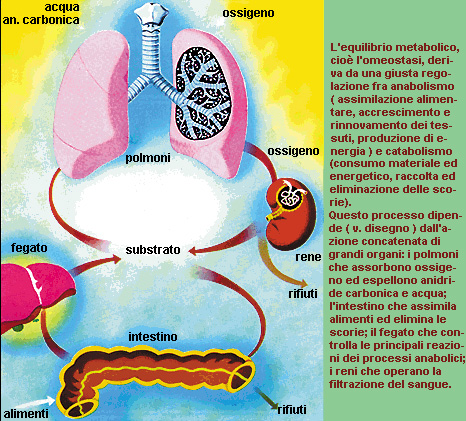

Alcuni microorganismi sono in grado di liberare azoto allo stato puro e di diffonderlo nell'atmosfera; le loro piccole dimensioni permettono uno scambio diretto di gas con l'ambiente esterno. Gli organismi più grandi e complessi richiedono ovviamente sistemi più elaborati. Nell'organismo delle piante, ad esempio, l'azoto assorbito dal terreno si combina con l'idrogeno presente nell'acqua del tessuto vegetale per formare ammoniaca; questa viene poi utilizzata nella sintesi degli aminoacidi. L'ammoniaca è pur sempre un prodotto tossico, ma nel caso delle piante non raggiunge una concentrazione tale da poter danneggiare le cellule, poiché le proteine necessarie alla vita della pianta sono molto scarse e quindi anche l'ammoniaca è presente in quantità limitate. L'organismo degli animali, al contrario, richiede un apporto proteico nettamente superiore a quello necessario alle piante. L'introduzione di alimenti proteici porta inevitabilmente alla formazione di grandi quantità di residui azotati da eliminare. In tali condizioni l'organismo animale non può avvalersi dello stesso sistema utilizzato dalle piante, poiché la quantità di scorie azotate è tale da non consentire la loro trasformazione in ammoniaca. Infatti la sua concentrazione nei tessuti sarebbe così alta da compromettere la vita stessa dell'organismo. Gli animali trasformano dunque i residui tossici a base di azoto in sostanze meno nocive; queste sono l'urea e l'acido urico. L'urea, sostanza solubile in acqua, è presente nell'organismo dei pesci e degli anfibi. La sua tossicità è trecentomila volte inferiore a quella dell'ammoniaca. L'acido urico è un composto formato da microscopici cristalli. Viene utilizzato dai rettili e dagli uccelli, perché il loro organismo non possiede riserve d'acqua sufficienti a sciogliere l'urea. L'eliminazione di acido urico avviene pertanto in forma solida. La capacità di sintetizzare l'urea, acquisita dagli anfibi, è rimasta nei mammiferi e nell'uomo. Però l'organismo umano produce anche acido urico, ricavato dalle basi azotate presenti negli acidi nucleici (DNA, RNA). In alcuni casi i cristalli di acido urico possono accumularsi provocando la funzione di corpuscoli, detti calcoli, che vanno ad ostruire le vie urinarie. L'organo nel quale avviene la trasformazione delle scorie azotate in urea è il fegato, dove avviene la maggior parte dei processi di depurazione dell'organismo. Il sangue provvede a trasportare l'urea dal fegato ai reni, dove avviene la formazione dell'urina e la sua escrezione attraverso le vie urinarie.L'APPARATO URINARIO

Generalmente si attribuisce ai reni la funzione di depurare il sangue e di eliminare le sostanze tossiche dall'organismo.In realtà il lavoro svolto dai reni è più complesso: i meccanismi di escrezione, infatti, non vengono messi in atto solo nei confronti dei «prodotti di rifiuto» ma anche verso quelle sostanze che di per sé non sono nocive all'organismo e tuttavia devono essere eliminate se la loro concentrazione supera i limiti di tolleranza. Alcuni esempi: se vengono assunte grandissime quantità di zucchero, la parte eccedente il fabbisogno organico viene riversata nelle urine; oppure se viene ingerito un liquido molto salato, l'urina avrà una concentrazione salina molto alta. Zucchero e sale, infatti, non sono sostanze tossiche, ma la loro presenza in quantità eccessive altera la composizione del sangue. I reni hanno quindi il compito di mantenere costante la composizione del sangue variando quella dell'urina. Ognuno dei due reni ha la forma di un grosso fagiolo lungo dai 10 ai 12 cm e largo da 5 a 7 cm, e pesa circa 250 grammi. I reni sono addossati contro la parete posteriore della cavità addominale, con la parte concava rivolta verso la colonna vertebrale, all'altezza della vita. Dalla porzione concava, in corrispondenza di un punto chiamato ilo, si dipartono il peduncolo formato dai vasi renali (rispettivamente arteria e vena renale) e l'uretere, il condotto che porta l'urina alla vescica. Dalla vescica l'urina viene poi eliminata attraverso l'uretra. Nel rene si distinguono nettamente due zone: una esterna e più compatta, detta corticale e l'altra più interna, detta midollare, suddivisa in lobi chiamati piramidi per la loro particolare conformazione. La parte midollare è formata da circa un milione di strutture microscopiche chiamate nefroni, che sono le unità funzionali del rene. Ogni singolo nefrone compie - su scala ridotta - la funzione di filtrazione del sangue e produzione dell'urina propria del rene intero. Il nefrone si compone di un gomitolo di capillari chiamato glomerulo, di un lungo e sottile tubulo escretore e di una rete complessa di capillari che circonda il tubulo stesso. Il glomerulo è avvolto da un rivestimento di tessuto epiteliale che prende il nome di capsula di Bowman, all'interno della quale si raccoglie, filtrata dalle pareti dei capillari che costituiscono il glomerulo, l'urina primitiva, che è molto diluita e abbondante. L'urina primitiva si riversa direttamente nel tubulo escretore all'interno del quale subisce un processo di concentrazione. I tubuli portano a canali sempre più larghi che confluiscono nella cavità centrale del rene chiamata bacinetto renale. Dal bacinetto l'urina passa successivamente nell'uretere, giunge nella vescica e viene quindi eliminata.

Struttura e funzionamento dell'apparato urinario